結構耐久性極限狀態分析

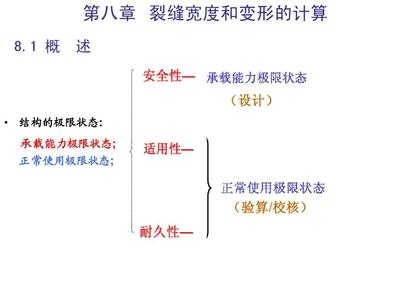

結構耐久性極限狀態分析是評估工程結構在長期使用過程中性能退化與安全性的重要方法,該分析主要關注材料老化、環境侵蝕(如氯離子侵蝕、碳化)、疲勞損傷等因素對結構承載能力與使用壽命的影響,極限狀態分為承載能力極限狀態(如強度破壞、失穩)和正常使用極限狀態(如裂縫寬度、變形超標),需結合概率統計方法量化不確定性,分析流程包括環境作用識別、材料退化建模、時變可靠度計算及剩余壽命預測,關鍵參數如混凝土強度衰減系數、鋼筋銹蝕速率需通過實驗或規范確定,現代研究趨勢融合多尺度模擬、機器學習及監測數據,以提升預測精度,設計對策涵蓋防護涂層、耐蝕材料及定期檢測,旨在滿足目標可靠指標(如β≥3.2)下的全壽命周期性能要求,為基礎設施維護決策提供理論依據。

結構耐久性極限狀態分析

結構耐久性極限狀態概述

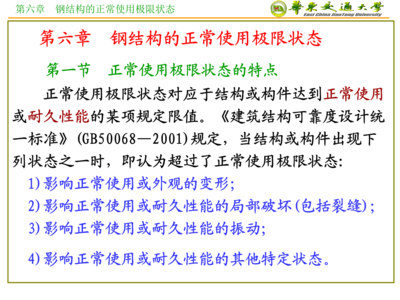

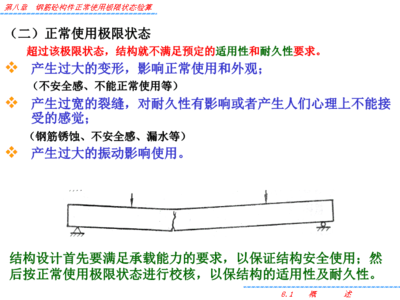

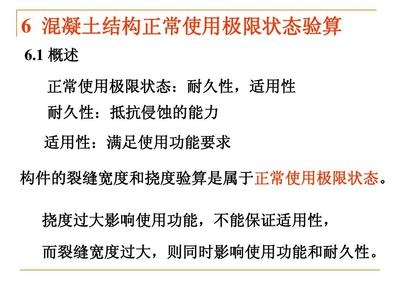

結構耐久性極限狀態是指在正常使用和維護條件下,結構或構件能夠保持其預定功能的最長時間。當結構或構件出現影響其正常使用的損傷或劣化現象時,即認為達到了耐久性極限狀態。這種狀態的評估對于確保建筑物的安全性和適用性至關重要。

耐久性極限狀態的類型

耐久性極限狀態可以分為多種類型,具體取決于結構材料和環境因素。例如:

- 木結構:出現霉菌造成的腐朽、蟲蛀現象、白蟻侵害、防潮層喪失防護作用或出現脫膠現象、金屬連接件出現銹蝕、構件出現翹曲、變形和節點區的干縮裂縫等。

- 鋼結構:構件出現銹蝕跡象、防腐涂層喪失作用、構件出現應力腐蝕裂紋、特殊防腐保護措施失去作用等。

- 混凝土結構:預應力鋼筋和直徑較細的受力主筋具備銹蝕條件、構件的金屬連接件出現銹蝕、混凝土構件表面出現銹蝕裂縫、陰極或陽極保護措施失去作用等。

- 砌筑和混凝土等無機非金屬材料的結構構件:構件表面出現凍融損傷、構件表面出現介質侵蝕造成的損傷、構件表面出現風沙和人為作用造成的磨損、表面出現高速氣流造成的空蝕損傷、因撞擊等造成的表面損傷、出現生物性作用損傷等。

耐久性極限狀態的判定方法

判定結構耐久性極限狀態的方法通常涉及對結構材料的損傷程度和劣化速度的評估。例如,可以通過分析鋼筋銹蝕率來確定鋼筋混凝土結構的耐久性能極限值。此外,還可以通過觀察結構表面的損傷、裂縫寬度、變形等指標來評估結構的耐久性。

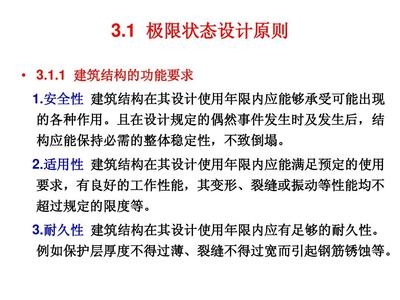

結構耐久性極限狀態的設計原則

在結構設計中,必須考慮耐久性極限狀態的要求。這包括:

- 確定結構的設計使用年限,并根據建筑物的用途和環境的侵蝕性來選擇合適的材料和保護措施。

- 采取預防性處理措施、局部環境改善措施、表面防護措施和保護措施,以延長結構的使用壽命。

- 在設計過程中,不僅要考慮結構的承載能力,還要考慮結構對變形或開裂等的抵抗能力,以滿足適用性和耐久性的要求。

結論

結構耐久性極限狀態是確保建筑物長期安全和適用的重要概念。通過對不同類型結構的耐久性極限狀態的了解,可以更好地進行結構設計和維護,從而延長建筑物的使用壽命。在實際工程中,應綜合考慮各種因素,采取適當的措施,以確保結構在設計使用年限內保持良好的耐久性能。

結構耐久性極限狀態的評估標準

提高結構耐久性的設計策略

不同材料結構耐久性比較

結構耐久性極限狀態案例分析

文章版權聲明:本站文章基本來源于網絡,如有不妥請聯系店長刪除

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...