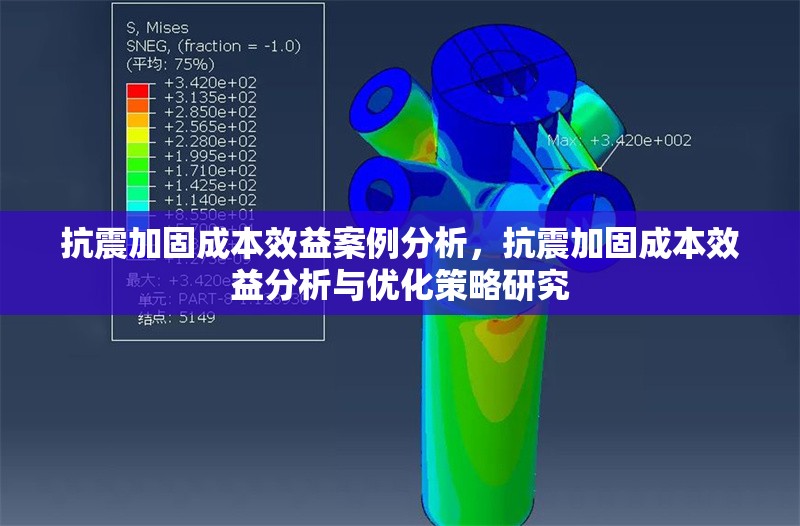

抗震加固成本效益案例分析,抗震加固成本效益分析與優化策略研究

抗震加固是提升建筑抗震性能、保障人民生命財產安全的重要措施,但其成本效益一直是決策者關注的核心問題,本文通過案例分析,探討了不同抗震加固技術的經濟性與實際效果,以某老舊住宅區為例,采用傳統加固方法(如增設剪力墻、碳纖維加固等)的成本約為每平方米800-1200元,而采用新型隔震技術則成本較高(每平方米1500-2000元),但后者可顯著降低地震作用下的結構損傷,長期維護成本更低,另一商業建筑案例顯示,通過性能化設計優化加固方案,雖初期投入增加20%,但使用壽命延長30%,綜合效益顯著,分析表明,抗震加固的成本效益需結合建筑用途、預期使用壽命及地區地震風險綜合評估,高烈度區優先選擇高耐久性方案,而低風險區可側重經濟性,政策補貼和保險機制能有效降低業主負擔,提升加固意愿,總體而言,科學合理的抗震加固不僅能減少災害損失,還具有顯著的社會經濟價值。

以下是關于抗震加固成本效益案例分析的相關信息:

地震帶來的水管損害經濟影響:地震造成的管網損害直接導致供水中斷,對居民生活、經濟活動和公共安全產生嚴重影響。水管修復和更換成本高昂,給政府和受災居民帶來沉重經濟負擔。地震后受災地區的重建和復興也因水管損害而受到阻礙,延長經濟損失的時間。

水管抗震加固效益:抗震加固措施可以有效降低地震對水管的損害程度,減少供水中斷時間。縮短受災地區恢復供水的時間,降低受災居民的生活不便和經濟損失。保障關鍵基礎設施和重要區域的供水穩定,減少地震帶來的社會和經濟影響。

抗震加固技術的經濟性:抗震加固技術的投入成本相對較低,與地震造成的損失相比具有明顯的經濟優勢。加固措施可以延長水管的使用壽命,減少后續維護和更換的費用。加固后的水管抗震性能提升,可避免未來地震造成的重復損失,實現長期經濟效益。

抗震加固技術的社會效益:保障居民生命財產安全,減少地震造成的傷亡和心理創傷。維護公共秩序和社會穩定,避免因供水危機引發的社會矛盾和unrest。提升城市抗災能力,為經濟可持續發展創造良好的環境。

抗震加固技術的政策支持:政府出臺相關政策,鼓勵和引導水管抗震加固工作的開展。提供財政支持和稅收優惠,降低企業和居民加固成本。加強監管和標準化建設,確保加固質量和效益。

抗震加固技術的發展趨勢:新材料和新技術的應用,提高加固效率和降低成本。數字化和智能化手段的運用,增強加固措施的監測和控制能力。韌性設計理念的融入,提升水管體系應對地震的綜合能力。

水管抗震加固與更換成本對比分析:抗震加固成本更低:加固現有水管的成本通常比完全更換水管要低得多,因為無需拆除和重新安裝整個系統。減少業務中斷:抗震加固通常可以在管道系統仍在運行的情況下進行,從而減少對業務運營的干擾。更換水管可能需要關閉系統,導致業務中斷和生產力下降。環保優勢:抗震加固有助于減少廢物產生和對環境的影響,因為它不需要拆除和更換現有管道。

以上就是抗震加固成本效益案例分析的相關信息。

抗震加固技術在其他領域的應用

地震后供水系統快速恢復方法

抗震加固材料的最新研究進展

城市抗災能力提升的關鍵因素

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...