老舊建筑改造中的文化傳承,老舊建筑改造中的文化傳承策略與實踐

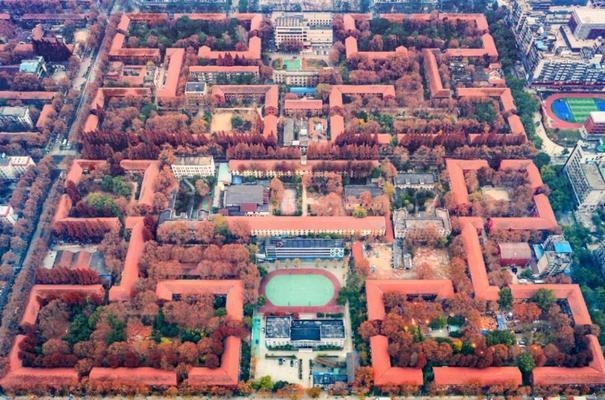

老舊建筑改造不僅是城市更新的重要環節,更是文化傳承的載體,在改造過程中,如何平衡現代化需求與歷史文脈的保護成為關鍵,通過保留原有建筑的結構特色、材質肌理和空間格局,同時融入當代設計語言與功能需求,能夠實現“修舊如舊”與“活化利用”的雙重目標,上海石庫門里弄改造中,既修復了磚墻門楣等傳統元素,又引入商業、文創等新業態,使建筑煥發新生,改造需注重挖掘建筑背后的地域文化內涵,如北京胡同院落通過植入非遺工坊、社區圖書館等功能,延續了鄰里文化記憶,研究表明,成功的改造項目往往采用“微更新”策略,避免大拆大建,通過細節設計體現對歷史的尊重,老舊建筑改造應建立多學科協作機制,結合數字化技術進行文化價值評估,讓每一棟建筑成為講述城市故事的“活態博物館”。

老舊建筑改造中的文化傳承

老舊建筑改造不僅是對物理空間的更新,更是對文化傳承的一種實踐。在這一過程中,如何平衡現代需求與歷史文化的保護,成為了設計師和決策者面臨的重要課題。以下是根據搜索結果得出的一些關鍵點。

文化遺產的價值

老舊建筑通常承載著豐富的歷史信息和文化價值,它們是了解過去社會、文化、經濟的重要窗口,同時也是社區歷史和身份的象征。這些建筑的修復和改造不僅能夠保護歷史文化遺產,還能傳承民族精神,對于公眾尤其是年輕一代具有重要的教育意義。

保護與利用的平衡

在老舊建筑改造中,保護原有的建筑風貌和歷史信息是首要任務。這要求在修復過程中,不僅要考慮建筑的結構安全和功能優化,還要尊重原建筑的文化內涵,選用能夠體現當地文化特色的材料進行修復。此外,通過在建筑中融入現代科技,如BIM、3D打印等,可以提高改造的效率和品質。

社區參與與公眾影響

老舊建筑改造的成功與否,很大程度上取決于社區居民的認可和支持。因此,在改造過程中,應鼓勵社區參與,聽取居民的意見和建議,確保改造后的建筑能夠滿足居民的實際需求。同時,通過舉辦各種文化活動,如書法班、讀書班等,可以讓居民在日常生活中感受到本土文化的魅力。

案例分析

蓬溪縣在老舊小區改造中,以地標性建筑為載體,將紅色文化、書法文化、愛國教育、家庭美德等各種文化元素有機融入,改造出了以白塔小區為代表的典型案例。這種做法不僅保留了城市記憶,還讓市民在潛移默化中得到教育和啟迪。

綜上所述,老舊建筑改造中的文化傳承是一個復雜而細致的過程,需要綜合考慮建筑的歷史價值、文化內涵、社區需求和現代科技的應用。通過這種方式,我們不僅可以創造出既美觀又實用的居住和公共空間,還能有效地保護和傳承我們的文化遺產。

老舊建筑改造中的社區參與方式

老舊建筑改造案例的國際比較

老舊建筑改造中的科技應用

老舊建筑改造對城市記憶的影響

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...