民用建筑抗震設計規范解讀,民用建筑抗震設計規范要點解析與應用指南

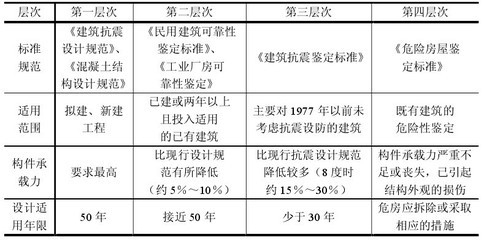

《民用建筑抗震設計規范》是我國為確保民用建筑在地震作用下的安全性和可靠性而制定的重要技術標準,該規范基于地震工程學理論和實踐經驗,明確了抗震設計的基本原則、設防目標及具體技術要求,其核心內容包括:建筑抗震設防分類、場地選擇與地基處理、結構體系與抗震等級確定、地震作用計算與抗震驗算、構造措施與抗震細部設計等,規范強調“小震不壞、中震可修、大震不倒”的三水準設防目標,要求根據建筑物的重要性、使用功能及地震風險差異采取差異化抗震措施,在結構設計方面,規范對鋼筋混凝土結構、鋼結構、砌體結構等不同體系提出了具體的抗震性能要求和計算方法,尤其注重結構的整體性、延性和耗能能力,還對非結構構件(如隔墻、幕墻)的抗震設計作出規定,以減少次生災害,該規范的更新充分吸收了國內外震害教訓和最新科研成果,體現了“性能化設計”理念,對提升我國城鄉建筑抗震韌性具有重要意義。

民用建筑抗震設計規范解讀

引言

建筑抗震設計規范是為了提高建筑物的抗震能力,減少地震災害對人類生命財產的損失而制定的標準。它旨在規范建筑抗震設計,確保建筑物在地震中能夠保持結構安全和功能完整,同時促進抗震技術的進步和發展,提高建筑行業的抗震設計水平。

規范的主要內容

抗震設防目標

抗震設防目標的確立為建筑結構的抗震設計提供了明確的方向。一般來說,抗震設防的目標是“小震不壞、中震可修、大震不倒”,即在小震(常見地震)下建筑不受損壞,在中震(較強地震)下建筑可能受損但可修復,在大震(罕見強烈地震)下建筑不倒塌。

地震作用計算與抗震驗算

規范規定了建筑結構在不同地震作用下的抗震驗算方法,確保結構在地震中的安全性能。這包括了對地震力的計算、結構動力特性分析以及結構抗震性能的評估。

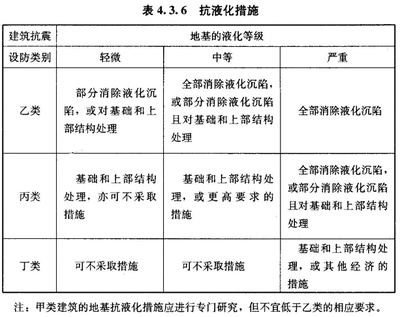

抗震措施與性能要求

針對不同抗震設防類別的建筑,提出了相應的抗震措施和性能要求,確保結構在地震中的穩定性。例如,對于甲類建筑,地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求,而乙類建筑則應符合本地區抗震設防烈度的要求。

規范的應用范圍

建筑抗震設計規范適用于新建、改建和擴建的各類工業與民用建筑的抗震設計。它適用于全國不同地震區域,包括地震重點監視區和地震次重點監視區的建筑抗震設計。

2024年版《建筑抗震設計標準》的變化

2024年版《建筑抗震設計標準》(原《建筑抗震設計規范》)在名稱上進行了修改,并將編號由GB變為GB/T,這意味著標準性質由強制性變為推薦性。然而,實際上根據住建部公告,該標準在抗震方面的要求仍然是強制性的。新版標準在總結震害經驗的基礎上,增加了對山區場地、框架結構填充墻設置、砌體結構樓梯間等關鍵部位的強制性條文,這些改動直接針對了地震中常見的薄弱環節,有效提升了建筑的整體抗震性能。

結論與展望

建筑抗震設計規范的每一次修訂,都是對生命安全的又一次莊嚴承諾。2024年版《建筑抗震設計標準》的局部修訂,不僅體現了國家對建筑抗震設計的高度重視,更彰顯了建筑行業不斷追求卓越、勇于創新的精神風貌。隨著科技的進步和工程經驗的積累,未來的建筑抗震設計規范將會更加科學、合理,為人民的生命財產安全提供更加堅實的保障。

以上是對民用建筑抗震設計規范的一些解讀,希望能夠幫助您更好地理解和應用這些規范。

抗震設防目標的具體實施案例

建筑抗震設計規范的國際對比

2024年版規范新增條文解析

山區場地抗震設計的特殊要求

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...