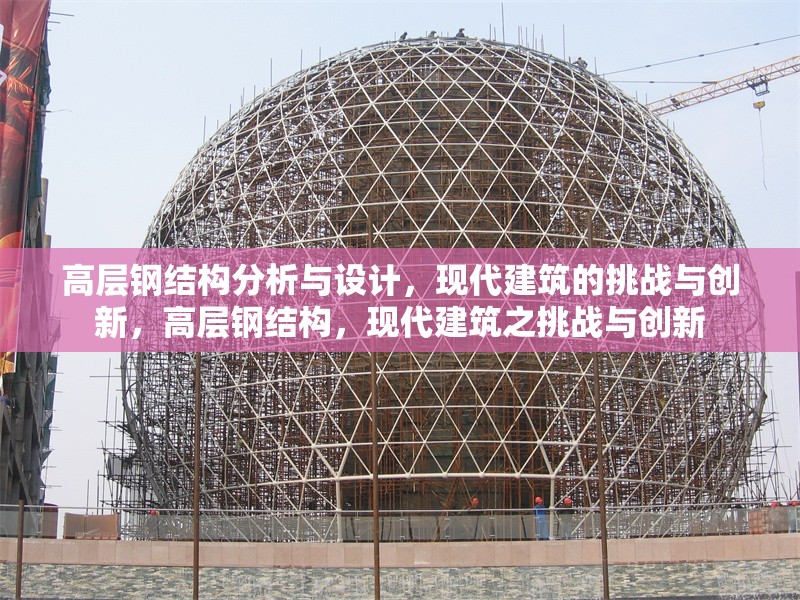

高層鋼結構分析與設計,現代建筑的挑戰與創新,高層鋼結構,現代建筑之挑戰與創新

高層鋼結構分析與設計在現代建筑領域面臨諸多挑戰,也催生了一系列創新,高層鋼結構因高度、荷載及復雜環境等因素,其分析需精準考量風荷載、地震作用等,傳統方法難以滿足要求,促使新的計算模型與分析軟件不斷涌現,設計上,既要確保結構強度、剛度與穩定性,又要兼顧經濟性與施工可行性,材料選擇、節點構造等方面不斷創新,如高性能鋼材的應用提升結構性能,新型節點形式優化傳力路徑,為應對多樣化建筑功能與造型需求,設計思路不斷拓展,融合多學科知識,實現結構與建筑美學的統一。

高層鋼結構的特點

1 材料優勢

鋼結構具有較高的強度-重量比,能夠大幅減輕建筑自重,從而降低地基承載要求,鋼材的延展性和韌性使其在抗震設計中表現出色,適用于地震多發地區的高層建筑。

2 施工效率

鋼結構構件可在工廠預制,現場拼裝,大幅縮短施工周期,相比傳統混凝土結構,鋼結構施工受天氣影響較小,且能實現更高的精度控制。

3 空間靈活性

鋼結構的跨度能力較強,可減少內部柱網布置,提供更大的使用空間,滿足現代建筑對靈活布局的需求。

4 可持續性

鋼材可回收利用,符合綠色建筑的發展趨勢,鋼結構建筑在拆除時產生的建筑垃圾較少,對環境的影響較小。

高層鋼結構的分析方法

高層鋼結構的分析涉及靜力、動力、穩定性等多個方面,需結合現代計算技術進行精確模擬。

1 靜力分析

靜力分析主要考慮恒載、活載、風載等靜態荷載作用下的結構響應,常用的方法包括:

- 彈性分析:適用于常規荷載工況,計算結構的內力和變形。

- 塑性分析:考慮材料的非線性行為,適用于極限狀態設計,如抗震性能評估。

2 動力分析

高層鋼結構對地震和風振較為敏感,需進行動力分析,主要包括:

- 模態分析:確定結構的自振頻率和振型,避免共振效應。

- 時程分析:模擬地震波作用下的結構響應,評估抗震性能。

- 風振分析:采用CFD(計算流體力學)或風洞試驗模擬風荷載,優化結構抗風設計。

3 穩定性分析

高層鋼結構易發生整體失穩或局部屈曲,需進行穩定性分析:

- 整體穩定性:考慮P-Δ效應(二階效應),確保結構在側向力作用下的穩定性。

- 局部穩定性:檢查鋼梁、鋼柱的局部屈曲,合理設置加勁肋或采用箱形截面提高抗屈曲能力。

4 有限元分析(FEA)

現代高層鋼結構設計廣泛采用有限元軟件(如ANSYS、ETABS、SAP2000等)進行精細化模擬,以提高計算精度和優化結構方案。

高層鋼結構的設計要點

1 結構體系選擇

高層鋼結構的常見體系包括:

- 框架結構:適用于中低層建筑,經濟性好,但抗側剛度較低。

- 框架-支撐結構:通過增設支撐(如X形、V形支撐)提高抗側剛度,適用于中高層建筑。

- 筒體結構(核心筒+外框架):適用于超高層建筑,核心筒提供主要抗側力,外框架分擔部分荷載。

- 巨型框架結構:通過巨型柱和巨型梁形成主受力體系,適用于超高層建筑(如上海中心大廈)。

2 抗震設計

高層鋼結構的抗震設計需遵循“強柱弱梁、強節點弱構件”原則,具體措施包括:

- 延性設計:通過合理的截面選擇和節點構造,確保結構在地震作用下具有良好的塑性變形能力。

- 消能減震技術:采用阻尼器(如黏滯阻尼器、金屬屈服阻尼器)吸收地震能量,降低結構響應。

3 抗風設計

高層建筑的風振效應不容忽視,抗風設計措施包括:

- 氣動優化:通過建筑外形優化(如錐形、流線型設計)降低風壓。

- 調諧質量阻尼器(TMD):在建筑頂部設置TMD,抑制風振響應(如臺北101大廈)。

4 節點設計

鋼結構的節點是傳力的關鍵部位,需確保足夠的強度和剛度,常見節點形式包括:

- 剛性連接(焊接或高強螺栓):適用于抗震要求高的結構。

- 半剛性連接:允許一定轉動,適用于柔性框架。

- 鉸接連接:僅傳遞剪力,適用于次要構件。

5 防火與防腐設計

- 防火設計:采用防火涂料、防火板或混凝土包裹,提高鋼構件的耐火極限。

- 防腐設計:采用鍍鋅、噴涂防腐漆或耐候鋼,延長結構使用壽命。

高層鋼結構的未來發展趨勢

1 智能化設計與建造

BIM(建筑信息模型)技術與AI算法的結合,可實現高層鋼結構的智能化設計、施工模擬和運維管理。

2 新型材料的應用

高強度鋼(如Q690)、復合材料(如碳纖維增強鋼)的研發,將進一步提升鋼結構的性能。

3 模塊化與裝配式建筑

模塊化鋼結構可大幅提高施工效率,減少現場作業,適用于超高層建筑的快速建造。

4 綠色低碳技術

低碳鋼、可拆卸連接技術的應用,將使高層鋼結構更加環保,符合碳中和目標。

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...